BLOG

ART FAIR TOKYO 2017 作品紹介 | 松田豊

- TAG

- # ART FAIR TOKYO # 松田豊

NUKAGA GALLERYは今年もアートフェア東京2017に出展いたします。

前回に引き続き、出品作品の中から注目の作品をピックアップしてご紹介してまいりますので、どうぞお楽しみください。

第2回目は松田豊(1942-1998)の作品をご紹介します。

グレーの背景の中央に配された、同心円状に連なる白い円。じっと目を向けると、部分的に内側の円が消えていくのが分かります。作品を横から覗けば、白い円の上に背景と同色の小さな円盤が載せられているのがわかるでしょう。白い円とグレーの円盤の中心がわずかにずれていることで、自転する円盤が白い線を覆う位置が少しずつずれていきます。まるで月に被った地球の影で月食が起こるように。

このような動く美術作品、あるいは動くように見える作品はキネティックアートと呼ばれます。キネティックアートの流れは、1930年代のアレクサンダー・カルダーによるモビールや、マルセル・デュシャンなどの動く作品から始まり、50~60年代にかけて科学的な動力を用いて動きのある作品を作ることにたどり着きました。社会的な流れを見ても、戦後の飛躍的なテクノロジーの進歩がアートにも影響を与えたことの結果と呼べるかもしれません。

作品に目を戻しましょう。グレーの円盤の支柱は単3電池で動くモーターとつながっています。モーターの動きは実直で一定ですが、円の中心をずらすというほんのわずかなスパイスで、宇宙的で有機的な反復が現れます。息をつめてのぞき込まずにはいられない、小さな作品の中で起きる小さな変化です。

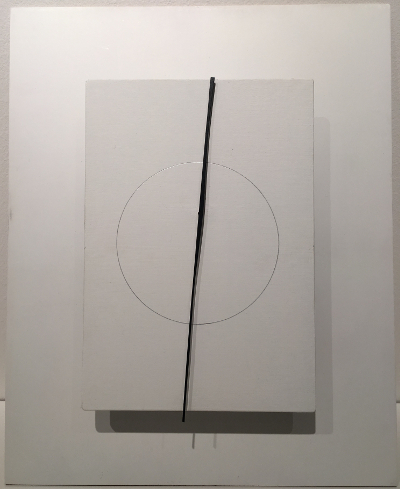

別の作品ではどうでしょうか。

こちらは白い背景に描かれた円の上を黒い線が走ります。線は素早い反復を繰り返します。

線は歪んでいるようにも見えますが、むしろ素早い動きを出すために余剰が削ぎ落とされたためかもしれません。か細い円の上を何度も横切る黒く太い線には、はつらつとした生命力を感じます。こちらも先ほどの作品と同じ動力であるモーターが使われていますが、画面に現れるその動きは先ほどが「静」とすれば「動」のようにせわしないものです。

松田豊は具体の第三世代のひとりとして、1967年に25歳で具体美術協会の会員となりました。その4年前にグタイピナコテカ近くにあった「あの画廊」(北新地)での展覧会に吉原治良らが訪れ、その作品を評価したことがきっかけでした。その後第17回から最後の第21回具体美術展、そして1970年の日本万博博覧会でのグタイグループ展示に参加しています。松田のほか、今井祝雄や堀尾貞治、高崎元尚らの第三世代の作家たちの作風は、激しいマチエールよりもスマートでシンプルな抽象表現の傾向が強く、彼ら多数の新人の参加によって具体の傾向に変化がみられるようになります。しかし残念なことに松田が会員となる1967年より以前に具体の機関誌はその刊行が止まっており、詳細な活動に関する文献は残っていません。

1972年具体解散の後も、松田はキネティックアートを作り続けました。そうした制作の一方で1984年大阪・難波にギャラリーdoを開設、教え子たちの作品展示会場のみならず、美術史や絵画を教えるなどいつも多くの生徒が集まり、その指導は美大の受験や学習塾にも範囲が及んだといいます。

最後の作品を見てみましょう。

いくつものモーターが仕込まれた20号大の作品です。作品上には計器のメーターを思わせる目盛りやつまみが並びます。そのいたるところで回転や振動が一斉に起こります。一見メカニカルな外見ではありますが、緻密過ぎないおおらかな要素の配置や、仕掛けを覆う中央の木の板のユニークな曲線、細い針金の振動が生む小動物を思わせる動きには、どこか隙があり、人間が作ったものとしての温かさを感じさせます。

松田豊の作品に共通するのは、その色彩です。キネティックアートやそれ以外の平面、立体作品でもその多くが無彩です。作品の「動き」に焦点を当てた時、それが鑑賞者に伝わりやすいかどうかは重要な点です。かといって単純に大きな動きだけを繰り返せばいいのではありません。まずはどう動くか、そして動きを如何に見せるか。その目的の下に、形状が決まり、色彩がそぎ落とされ、最も根源的なものだけが作品に残されました。今回ご紹介した3作品からは、色彩と動きのバランスが、作品と鑑賞者の位置関係をうまくコントロールしていることが分かります。それこそが松田が作品を通じて鑑賞者に楽しんでもらおうと腐心した結果であったのでしょう。

By A-na

参考文献

芦屋市立美術博物館編(1994)『具体展 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』財団法人芦屋市文化振興財団

末永照和監修(2000)『カラー版 20世紀の美術』美術出版社

『月刊ギャラリー』2014年3月号